|

|

||

|

毛竹出笋后快速生长期内茎秆中光合色素和光合酶活性的变化

植物生态学报

2012, 36 (5):

456-462.

DOI: 10.3724/SP.J.1258.2012.00456

为了探讨毛竹(Phyllostachys pubescens)非同化器官茎秆的光合特性, 测定了毛竹出笋后快速生长期内(2011年4月13日到6月2日)的光合色素含量以及光合酶活性, 并通过激光共聚焦显微镜对其叶绿体分布进行了观察。结果表明: 毛竹茎秆中的叶绿体主要集中分布在表皮以下的基本组织中, 此外维管束鞘周围的细胞内也存在大量的叶绿体, 此特征类似于C4植物的花环结构。在毛竹出笋后快速生长期内, 随着茎秆不断生长, 叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量均极显著(p < 0.01)增加。在出笋10天时, 茎秆中核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶(Rubisco)活性、磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)活性和NADP-苹果酸酶(NADP-ME)活性最高, 之后随茎秆生长逐渐降低, 生长30天时酶活性与10天时相比分别降低了88.55% (p < 0.01)、77.46% (p < 0.01)和72.50% (p < 0.01), 而PEPC/Rubisco比值则随茎秆生长逐渐增加, 30天时比值达到12.83, 明显高于C3植物。这表明毛竹茎秆内可能存在C4光合途径, 此途径有利于毛竹提高光合效率, 进而促进其出笋后的快速生长。  View image in article

图2

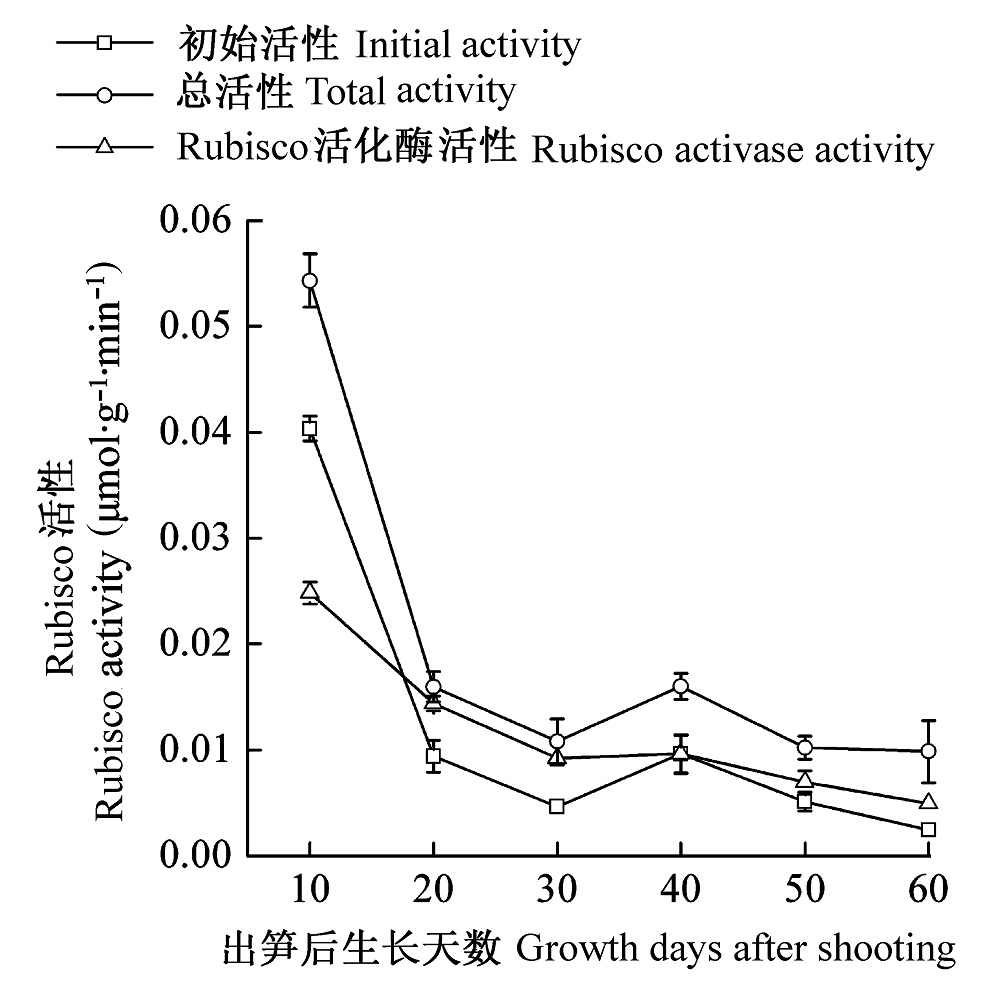

毛竹茎秆中核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶(Ru- bisco)活性的变化(平均值±标准偏差)。

正文中引用本图/表的段落

毛竹茎秆中Rubisco初始活性在出笋10天时最高, 之后随茎秆生长逐渐降低, 在30天时活性较10天时降低了88.55% (p < 0.01), 在30天至60天时活性在0.0055 μmol·g-1·min-1附近波动。茎秆中Rubisco总活性和RCA活性的变化趋势与Rubisco初始活性一致, 在出笋10天时活性最高, 之后随茎秆生长逐渐降低, 30天后趋于平稳(图2)。

Rubisco是光合作用的关键酶, 通过催化核酮糖-1,5-二磷酸(RuBP)的羧化反应实现CO2的同化, 其活性高低直接影响光合速率。RCA作为Rubisco的分子伴侣, 具有促进和稳定Rubisco催化活力的作用(Wilson & Martinez, 1997; 姜振升等, 2010)。毛竹茎秆内的RCA和Rubisco活性的变化趋势一致, 均随茎秆生长而逐渐降低, 并在30天后趋于平稳(图2), 这表明RCA可能对Rubisco具有调节作用, 从而使茎秆中RCA活性维持在最佳水平。在毛竹出笋初期, 为维持茎秆快速拔节长高, 茎秆内Rubisco活性较高(图2), 代谢旺盛, 随着竹箨脱落, 毛竹逐渐长出嫩叶, 茎秆代谢缓慢, Rubisco活性显著下降, 而后保持在相对较低水平。这与Berveiller和Damesin (2008)对欧洲山毛榉茎中Rubisco活性年动态变化的研究结果相一致。

本文的其它图/表

|