|

|

||

|

黔西南石漠化过程中土壤胞外酶活性及其化学计量变化特征

植物生态学报

2022, 46 (7):

834-845.

DOI: 10.17521/cjpe.2021.0430

为明确喀斯特石漠化过程中土壤胞外酶活性及其化学计量变化特征以及它们对环境变异的生态响应规律。该研究以5种不同石漠化程度的土壤生态系统为研究对象, 运用生态化学计量学理论与方法, 系统研究石漠化对6种胞外酶(β-1,4-葡糖苷酶(BG)、β-1,4-木糖苷酶(BX)和纤维素二糖水解酶、β-1,4-乙酰-葡糖胺糖苷酶、亮氨酸氨基肽酶(LAP)和酸性磷酸酶(AP))活性及其化学计量的影响, 并分析它们与环境因子之间的相关性。结果表明: 无石漠化、潜在和轻度石漠化阶段BG、BX、LAP和AP胞外酶活性显著高于中度和重度石漠化阶段, 但不同石漠化阶段土壤胞外酶化学计量特征差异不显著。不同石漠化程度土壤质量大体分为3类, 其中, 无石漠化土壤生化性状最优, 潜在和轻度石漠化土壤次之, 且均优于中度和重度石漠化土壤, 并且, 无石漠化、潜在和轻度石漠化土壤存在缺磷现象(酶矢量角度大于45°), 而中度和重度石漠化土壤氮缺乏(酶矢量角度小于45°)。此外, 石漠化过程中土壤胞外酶活性及其化学计量特征的变化主要受土壤全氮、速效磷、硝态氮、氨态氮和枯落物磷含量的影响, 总体表现为与土壤养分含量具有趋同性并受枯落物磷含量的限制。综上, 石漠化生态系统修复和治理过程中, 需考虑在潜在和轻度石漠化阶段补充磷, 在中度和重度石漠化阶段补充氮, 以缓解相关养分限制。  View image in article

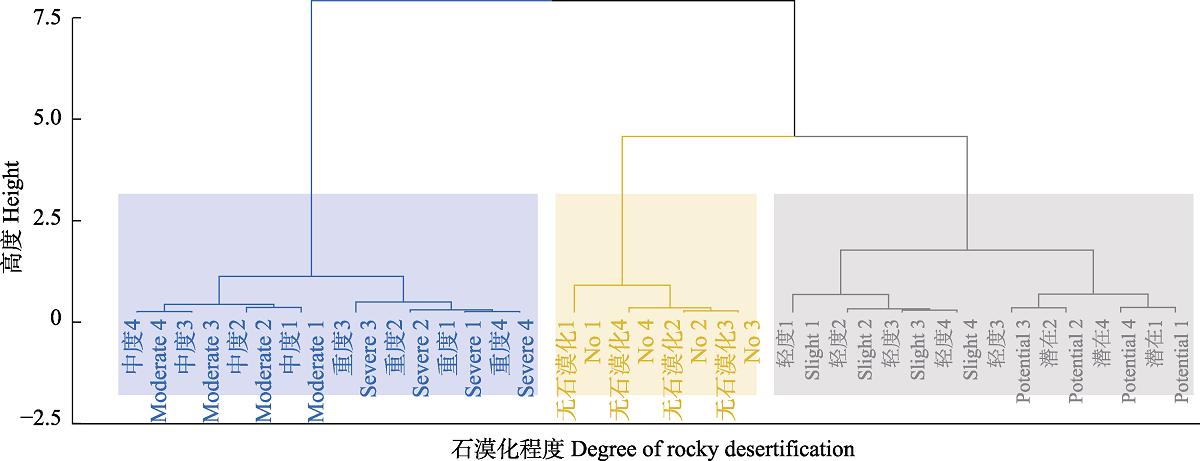

图4

黔西南不同石漠化程度土壤化学性质及胞外酶活性的聚类分析。

正文中引用本图/表的段落

采用多重比较(Duncan)法分析不同石漠化程度土壤养分、酶活性及化学计量特征的差异。采用Mantel检验探索碳氮磷相关酶活性与环境因子之间的相关性, 环境变量距离矩阵计算使用欧式距离, 酶活性组成的物种变量的距离矩阵计算使用Bray-Curtis距离。采用冗余分析(RDA)探索土壤养分和酶活性及计量比之间的关系, 在进行RDA时, 首先通过方差膨胀因子(VIF)判断解释变量间的共线性程度, 若VIF大于10证明存在共线性问题, 需要剔除存在共线性关系的变量再进行RDA, 并对分析结果进行蒙特卡罗检验, 以检验各解释变量的显著性。基于K-mean聚类分析, 研究不同石漠化程度土壤养分含量和胞外酶活性的相似性。本研究统计分析和绘图采用R 4.1.0软件, 其中聚类分析和RDA基于“vegan” “FactoMineR” “factoextra”程序包, 其他分析涉及到的程序包主要有“dplyr” “ggcor”和“ComplexHeatmap”等, 作图基于“ggplot2”程序包完成。

对不同石漠化程度土壤养分含量、pH和胞外酶活性进行聚类分析, 结果显示: 不同石漠化阶段的土壤可以分为3组, 中度石漠化和重度石漠化为一类, 无石漠化单独为一类, 潜在石漠化和轻度石漠化为一类(图4)。

本文的其它图/表

|