植物生态学报 ›› 2010, Vol. 34 ›› Issue (8): 957-965.DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.08.008

所属专题: 入侵生态学

收稿日期:2009-03-24

接受日期:2010-04-21

出版日期:2010-03-24

发布日期:2010-09-28

通讯作者:

强胜

作者简介:* E-mail: wrl@njau.edu.cn

HAO Jian-Hua1,2, QIANG Sheng1,*( ), Du Kang-Ning2, GAO Yuan-Xing3

), Du Kang-Ning2, GAO Yuan-Xing3

Received:2009-03-24

Accepted:2010-04-21

Online:2010-03-24

Published:2010-09-28

Contact:

QIANG Sheng

摘要:

借助风力传播连萼瘦果, 是菊科入侵种最普遍的自然扩散方式, 而其适应风力传播的特性与入侵性关系的研究还未得到足够的重视。阐明种子本身的风力传播特性与入侵潜力间的关系, 可以为深入理解外来入侵种的入侵机制以及入侵种的控制提供理论依据。该研究以10种菊科入侵种为研究对象, 测量其连萼瘦果的形态特征, 测定它们在静止空气中的垂直沉降速度和模拟风力条件下的水平扩散距离, 分析比较连萼瘦果的形态性状与沉降速度、水平扩散距离以及这些菊科入侵种在国内入侵范围的相关性。结果表明, 根据连萼瘦果的形态特征, 将这10个入侵种分为强、中和弱风传播3类; 连萼瘦果的重量和冠毛特征对垂直沉降速度和水平扩散距离均有显著影响, 对垂直沉降速度影响最大的因素是冠毛长度和冠毛上的小刺对数, 对水平扩散距离影响最大的因素是连萼瘦果的重量和冠毛长度。在垂直沉降速度和水平扩散距离间存在极显著负相关性(r = -0.806, p = 0.005), 表明沉降速度越慢, 借风力水平移动的距离越远。这些入侵种的发生程度与沉降速度间存在显著负相关性(r = -0.721, p = 0.019), 而与水平扩散距离之间存在着极显著正相关性(r = 0.927, p = 0.000), 说明水平扩散距离比垂直沉降速度更适合作为评估菊科入侵种入侵能力的指标。根据上述研究结果, 提出了南京市需重点防范胜红蓟(Agratum conyzoides)和牛膝菊(Galinsoga parviflora)等菊科入侵种的建议。

郝建华, 强胜, 杜康宁, 郜元兴. 十种菊科外来入侵种连萼瘦果风力传播的特性. 植物生态学报, 2010, 34(8): 957-965. DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.08.008

HAO Jian-Hua, QIANG Sheng, Du Kang-Ning, GAO Yuan-Xing. Wind-dispersed traits of cypselas in ten Asteraceae alien invasive species. Chinese Journal of Plant Ecology, 2010, 34(8): 957-965. DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.08.008

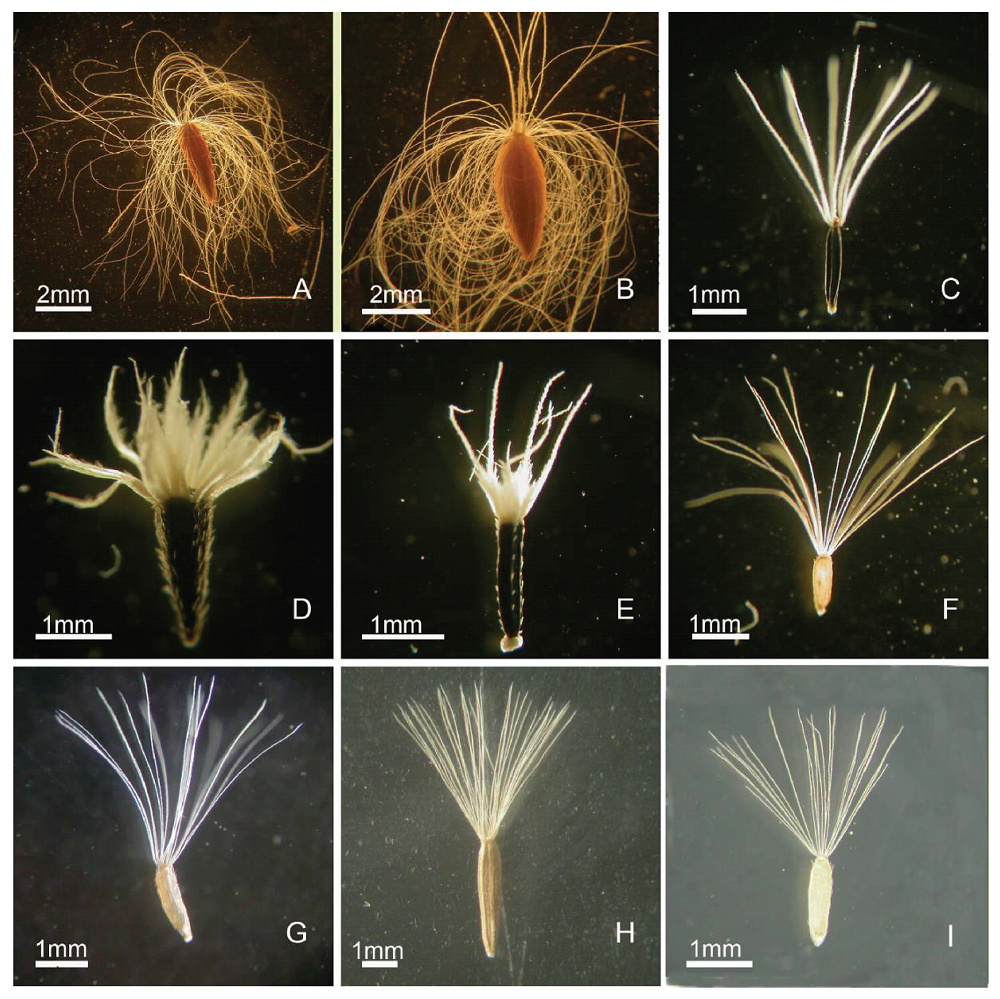

图1 9种菊科入侵种连萼瘦果的形态。 A, 苦苣菜。B, 续断菊。C, 紫茎泽兰。D, 牛膝菊。E, 胜红蓟。F, 野塘蒿。G, 苏门白酒草。H, 钻形紫菀。I, 小蓬草。

Fig. 1 The cypsela morphology of nine Asteraceae alien invasive species. A, Sonchus oleraceus. B, S. asper. C, Ageratina adenophora. D, Galinsoga parviflora. E, Ageratum conyzoides. F, Conyza bonariensis. G, C. sumatrensis. H, Aster subulatus. I, C. canadensis.

| 种 Species | 千粒重 1000-grain weight (mg) | 冠毛数量 Pappus numbers | 冠毛长度 Pappus length (mm) | 冠毛小刺对数 Barb numbers | 沉降速度 Settlement velocity (cm·s-1) | 水平扩散距离 Horizontal dispersal distance (m) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 胜红蓟 Ageratum conyzoides | 94.57 ±1.30 (3) | 5.0 ± 0.7 (40) | 1.6 ± 0.2 (82) | 31.3 ±5.1 (82) | 146.0 ± 22.2 (10) | 1.37 ± 0.26 (100) |

| 牛膝菊 Galinsoga parviflora | 193.40 ± 9.68 (5) | 18.2 ± 1.5 (10) | 1.3 ± 0.2 (20) | 12.2 ±2.8 (20) | 145.5 ± 14.8 (10) | 0.89 ± 0.24 (100) |

| 一年蓬 Erigeron annuus | 21.43 ± 1.69 (3) | 11.8 ± 1.5 (10) | 2.5 ± 0.3 (20) | 91.8 ± 11.5 (20) | 69.4 ± 16.3 (16) | 1.76 ± 0.29 (100) |

| 紫茎泽兰 Ageratina adenophora | 76.17 ± 7.52 (6) | 9.1 ± 1.0 (20) | 3.0 ± 0.2 (20) | 277.3 ± 81.5 (20) | 67.5 ± 21.9 (10) | 1.68 ± 0.30 (100) |

| 钻形紫菀 Aster subulatus | 42.97 ± 2.01 (3) | 33.1 ± 4.9 (50) | 3.2 ± 0.2 (100) | 52.8 ± 9.1 (80) | 59.9 ± 24.7 (20) | 2.08 ± 0.35 (100) |

| 续断菊 Sonchus asper | 335.67 ± 27.02 (3) | 112.7 ± 12.0 (10) | 6.8 ± 0.5 (20) | 119.7 ± 8.1 (20) | 52.7 ± 7.6 (10) | 1.73 ± 0.25 (100) |

| 苦苣菜 Sonchus oleraceus | 369.00 ± 89.00 (3) | 232.0 ± 30.9 (10) | 6.3 ± 0.9 (20) | 190.4 ± 22.8 (20) | 44.6 ± 3.3 (10) | 1.61 ± 0.29 (100) |

| 野塘蒿 Conyza bonariensis | 34.47 ± 1.19 (3) | 19.2 ± 2.2 (10) | 2.8 ± 0.2 (20) | 68.8 ± 9.0 (20) | 41.5 ± 5.2 (10) | 1.63 ± 0.24 (100) |

| 小蓬草 Conyza canadensis | 40.11 ± 1.71 (3) | 21.1 ± 3.1 (40) | 2.4 ± 0.3 (80) | 36.2 ± 7.2 (80) | 32.1 ± 3.7 (10) | 2.36 ± 0.39 (100) |

| 苏门白酒草 Conyza sumatrensis | 33.55 ± 1.95 (3) | 18.4 ± 1.5 (10) | 3.3 ± 0.2 (20) | 114.5 ± 71.5 (20) | 24.0 ± 3.3 (10) | 2.43 ± 0.56 (100) |

表1 10种菊科入侵种连萼瘦果的形态性状与沉降速度及水平扩散距离(平均值±标准差(n))

Table 1 Morphological traits and settlement velocity and horizontal dispersal distance in 10 Asteraceae alien invasive species (mean ± SD (n))

| 种 Species | 千粒重 1000-grain weight (mg) | 冠毛数量 Pappus numbers | 冠毛长度 Pappus length (mm) | 冠毛小刺对数 Barb numbers | 沉降速度 Settlement velocity (cm·s-1) | 水平扩散距离 Horizontal dispersal distance (m) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 胜红蓟 Ageratum conyzoides | 94.57 ±1.30 (3) | 5.0 ± 0.7 (40) | 1.6 ± 0.2 (82) | 31.3 ±5.1 (82) | 146.0 ± 22.2 (10) | 1.37 ± 0.26 (100) |

| 牛膝菊 Galinsoga parviflora | 193.40 ± 9.68 (5) | 18.2 ± 1.5 (10) | 1.3 ± 0.2 (20) | 12.2 ±2.8 (20) | 145.5 ± 14.8 (10) | 0.89 ± 0.24 (100) |

| 一年蓬 Erigeron annuus | 21.43 ± 1.69 (3) | 11.8 ± 1.5 (10) | 2.5 ± 0.3 (20) | 91.8 ± 11.5 (20) | 69.4 ± 16.3 (16) | 1.76 ± 0.29 (100) |

| 紫茎泽兰 Ageratina adenophora | 76.17 ± 7.52 (6) | 9.1 ± 1.0 (20) | 3.0 ± 0.2 (20) | 277.3 ± 81.5 (20) | 67.5 ± 21.9 (10) | 1.68 ± 0.30 (100) |

| 钻形紫菀 Aster subulatus | 42.97 ± 2.01 (3) | 33.1 ± 4.9 (50) | 3.2 ± 0.2 (100) | 52.8 ± 9.1 (80) | 59.9 ± 24.7 (20) | 2.08 ± 0.35 (100) |

| 续断菊 Sonchus asper | 335.67 ± 27.02 (3) | 112.7 ± 12.0 (10) | 6.8 ± 0.5 (20) | 119.7 ± 8.1 (20) | 52.7 ± 7.6 (10) | 1.73 ± 0.25 (100) |

| 苦苣菜 Sonchus oleraceus | 369.00 ± 89.00 (3) | 232.0 ± 30.9 (10) | 6.3 ± 0.9 (20) | 190.4 ± 22.8 (20) | 44.6 ± 3.3 (10) | 1.61 ± 0.29 (100) |

| 野塘蒿 Conyza bonariensis | 34.47 ± 1.19 (3) | 19.2 ± 2.2 (10) | 2.8 ± 0.2 (20) | 68.8 ± 9.0 (20) | 41.5 ± 5.2 (10) | 1.63 ± 0.24 (100) |

| 小蓬草 Conyza canadensis | 40.11 ± 1.71 (3) | 21.1 ± 3.1 (40) | 2.4 ± 0.3 (80) | 36.2 ± 7.2 (80) | 32.1 ± 3.7 (10) | 2.36 ± 0.39 (100) |

| 苏门白酒草 Conyza sumatrensis | 33.55 ± 1.95 (3) | 18.4 ± 1.5 (10) | 3.3 ± 0.2 (20) | 114.5 ± 71.5 (20) | 24.0 ± 3.3 (10) | 2.43 ± 0.56 (100) |

| 种 Species | 原产地 Origin | 中国分布现状 Distribution in China | 发生程度 Degree of occurrence | 发生省份数 Provinces |

|---|---|---|---|---|

| 紫茎泽兰 Ageratina adenophorum | 中美洲 Central America | 云南, 广西, 贵州, 重庆, 四川, 湖北, 台湾 Yunnan, Guangxi, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Hubei, Taiwan | 2.13 | 8 |

| 胜红蓟 Agratum conyzoides | 南美洲 South America | 除西北和东北、内蒙古和西藏外、各地均有分布 Many provinces in China except Northwest, Northeast, Inner Mongolia and Tibet | 1.75 | 24 |

| 钻形紫菀 Aster subulatus | 北美洲 North America | 华中, 华东, 华南至西南各省区 Central China, East China, South China and Southwest | 2.35 | 20 |

| 野塘蒿 Conyza bonariensis | 南美洲 South America | 华中, 华东, 华南至西南各省区 Central China, East China, South China and Southwest | 2.10 | 21 |

| 小蓬草 Conyza canadensis | 北美洲, 南美洲 North America, South America | 我国各地均有分布, 是我国分布最广的入侵物种之一 All parts of the country, one of the most widely distributed alien invasive species | 3.00 | 34 |

| 苏门白酒草 Conyza sumatrensis | 南美洲 South America | 华中, 华东, 华南至西南各省区 Central China, East China, South China and Southwest | 2.81 | 21 |

| 一年蓬 Erigeron annuus | 北美洲 North America | 除新疆、内蒙古、宁夏、海南外, 广布全国 Widely distributed in China except Xinjiang, Inner Mongolia, Ningxia and Hainan | 2.13 | 31 |

| 牛膝菊 Galinsoga parviflora | 中美洲, 南美洲 Central America, South America | 除新疆、青海外, 各地均有分布记录 Many provinces except Xinjiang and Qinghai | 1.50 | 32 |

| 续断菊 Sonchus asper | 欧洲 Europe | 几遍全国 Nearly whole country in distribution | 1.76 | 34 |

| 苦苣菜 Sonchus oleraceus | 欧洲 Europe | 几遍全国 Nearly whole country in distribution | 1.97 | 34 |

表2 10种菊科入侵种的原产地、入侵途径、分布现状、发生程度和发生省份数

Table 2 Origin, pathway of invasion, distribution, degree of occurrence and provinces of 10 Asteraceae alien invasive species

| 种 Species | 原产地 Origin | 中国分布现状 Distribution in China | 发生程度 Degree of occurrence | 发生省份数 Provinces |

|---|---|---|---|---|

| 紫茎泽兰 Ageratina adenophorum | 中美洲 Central America | 云南, 广西, 贵州, 重庆, 四川, 湖北, 台湾 Yunnan, Guangxi, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Hubei, Taiwan | 2.13 | 8 |

| 胜红蓟 Agratum conyzoides | 南美洲 South America | 除西北和东北、内蒙古和西藏外、各地均有分布 Many provinces in China except Northwest, Northeast, Inner Mongolia and Tibet | 1.75 | 24 |

| 钻形紫菀 Aster subulatus | 北美洲 North America | 华中, 华东, 华南至西南各省区 Central China, East China, South China and Southwest | 2.35 | 20 |

| 野塘蒿 Conyza bonariensis | 南美洲 South America | 华中, 华东, 华南至西南各省区 Central China, East China, South China and Southwest | 2.10 | 21 |

| 小蓬草 Conyza canadensis | 北美洲, 南美洲 North America, South America | 我国各地均有分布, 是我国分布最广的入侵物种之一 All parts of the country, one of the most widely distributed alien invasive species | 3.00 | 34 |

| 苏门白酒草 Conyza sumatrensis | 南美洲 South America | 华中, 华东, 华南至西南各省区 Central China, East China, South China and Southwest | 2.81 | 21 |

| 一年蓬 Erigeron annuus | 北美洲 North America | 除新疆、内蒙古、宁夏、海南外, 广布全国 Widely distributed in China except Xinjiang, Inner Mongolia, Ningxia and Hainan | 2.13 | 31 |

| 牛膝菊 Galinsoga parviflora | 中美洲, 南美洲 Central America, South America | 除新疆、青海外, 各地均有分布记录 Many provinces except Xinjiang and Qinghai | 1.50 | 32 |

| 续断菊 Sonchus asper | 欧洲 Europe | 几遍全国 Nearly whole country in distribution | 1.76 | 34 |

| 苦苣菜 Sonchus oleraceus | 欧洲 Europe | 几遍全国 Nearly whole country in distribution | 1.97 | 34 |

| [1] | An F (安锋), Kan LY (阚丽艳), Xie GS (谢贵水), Chen ZQ (陈志权) (2007). Alien invasion plants in Hainan Island and contral countermeasures. Journal of Northwest Forestry University (西北林学院学报), 22(5), 193-197. (in Chinese with English abstract) |

| [2] |

Anderson MC (1992). An analysis of variability in seed settling velocities of several wind-dispersed Asteraceae. American Journal of Botany, 79, 1087-1091.

DOI URL PMID |

| [3] |

Anderson MC (1993). Diaspore morphology and seed dispersal in several wind-dispersed Asteraceae. American Journal of Botany, 80, 487-492.

DOI URL PMID |

| [4] | Augspurger CK (1986). Morphology and dispersal potential of wind dispersed diaspores of neotropical trees. American Journal of Botany, 73, 353-363. |

| [5] | Burrows FM (1975). Wind-borne seed and fruit movement. New Phytologist, 75, 405-418. |

| [6] | Cody ML, Overton JM (1996). Short-term evolution of reduced dispersal in island plant populations. Journal of Ecology, 84, 53-61. |

| [7] | Dauer JT, Mortensen DA, Humston R (2006). Controlled experiments to predict horseweed (Conyza canadensis) dispersal distances. Weed Science, 54, 484-489. |

| [8] | Guo Q (郭强), Zhu M (朱敏), Xu L (徐勒), Zhai BP (翟保平) (2008). Seed settlement velocity of five weed species. Chinese Journal of Ecology (生态学杂志), 27, 519-523. (in Chinese with English abstract) |

| [9] | He JQ (何家庆), Ge JL (葛结林) (2008). The present situation of alien invasive plants in Anhui Province and a comparison with the other provinces in China. Journal of Anhui University (Natural Science Edition) 安徽大学学报(自然科学版)), 32(4), 82-89. (in Chinese with English abstract) |

| [10] | Li ZY (李振宇), Xie Y (解焱) (2002). Invasive Alien Species in China (中国外来入侵种). China Forestry Publishing House, Beijing. (in Chinese) |

| [11] | Liu J, Dong M, Miao SL, Li ZY, Song MH, Wang RQ (2006). Invasive alien plants in China: role of clonality and geographical origin. Biological Invasions, 8, 1461-1470. |

| [12] | Liu QR (刘全儒), Yu M (于明), Zhou YL (周云龙) (2002). A preliminary study on the invasive plants in Beijing. Journal of Beijing Normal University (Natural Science Edition) 北京师范大学学报(自然科学版)), 38, 399-404. (in Chinese with English abstract) |

| [13] | Liu SX (刘胜祥), Qin W (秦伟) (2004). Study on the current status of invasive plants in Hubei Province. Journal of Central China Normal University (Natural Science Edition) 华中师范大学学报(自然科学版)), 38, 223-227. (in Chinese with English abstract) |

| [14] | Lu ZJ (卢志军), Ma KP (马克平) (2004). The influence of topographical factors on the invasion of the alien species, Eupatorium adenophorum. Acta Phytoecologica Sinica (植物生态学报), 28, 761-767. (in Chinese with English abstract). |

| [15] | Luo MY (罗明永) (2008). Preliminary study on main foreign invasion species in Fujian. Journal of Fujian Forestry Science and Technology (福建林业科技), 35(2), 167-170. (in Chinese with English abstract) |

| [16] | Matlack GR (1987). Diaspore size, shape and fall behaviour in wind-dispersed plant species. American Journal of Botany, 74, 1150-1160. |

| [17] | Meyer SE, Carlson SL (2001). Achene mass variation in Ericameria naussosus (Asteraceae) in relation to dispersal ability and seedling fitness. Functional Ecology, 15, 274-281. |

| [18] | Pyšek P, Richardson DM (2007). Traits associated with invasiveness in alien plants: where do we stand? In: Nentwig W ed. Biological Invasions, Section II. Verlag-Springer, Berlin. 97-125. |

| [19] | Qi SY (齐淑艳), Xu WD (徐文铎) (2006). Study on types composition and distribution characteristics of alien invasive plants in Liaoning. Journal of Liaoning Forestry Science & Technology (辽宁林业科技), (3), 11-15. (in Chinese with English abstract) |

| [20] | Qiang S (强胜), Cao XZ (曹学章) (2000). Survey and analysis of exotic weeds in China. Journal of Plant Resources and Environment (植物资源与环境学报), 9(4), 34-38. (in Chinese with English abstract) |

| [21] | Riba M, Mignot A, Freville H, Colas B, Imbert E, Vile D, Virevaire M, Olivieri I (2005). Variation in dispersal traits in a narrow-endemic plant species, Centaurea corymbosa Pourret (Asteraceae). Evolutionary Ecology, 19, 241-254. |

| [22] | Sai-Chit N (吴世捷), Corlett R (高力行) (2002). The bad biodiversity: alien plant species in Hong Kong. Biodiversity Science (生物多样性), 10, 109-118. (in Chinese with English abstract) |

| [23] | Salisbury EJ (1976). Seed output and the efficacy of dispersal by wind. Proceedings of the Royal Society of London Series B, 192, 323-329. |

| [24] | Saura-Mas S, Lloret F (2005). Wind effects on dispersal patterns of the invasive alien Cortaderia selloana in Mediterranean wetlands. Acta Oecologica, 27, 129-133. |

| [25] |

Schulz B, Joachim D, Gerhard G (1991). Apparatus formeasuring the fall velocity of anemochorous diaspores with results from two plant communities. Oecologia, 86, 454-456.

DOI URL PMID |

| [26] | Shi SZ (石胜璋), Tian MJ (田茂洁), Liu YC (刘玉成) (2004). Investigation and study on the alien invasive plants in Chongqing. Journal of Southwest China Normal University (Natural Science Edition) 西南师范大学学报(自然科学版)), 29, 863-866. (in Chinese with English abstract) |

| [27] | Shi Y (石瑛), Xie SL (谢树莲), Wang HL (王惠玲) (2006). Study on the exotic invasive plants in Shanxi Province. Journal of Tianjin Normal University (Natural Science Edition) 天津师范大学学报(自然科学版)), 26(4) , 23-27. (in Chinese with English abstract) |

| [28] | Skarpaas O, Shea K (2007). Dispersal patterns, dispersal mechanisms, and invasion wave speeds for invasive thistles. American Naturalist, 170, 421-430. |

| [29] | Soyolt (苏亚拉图), Jin F (金凤), Khasbagan (哈斯巴根) (2007). A preliminary study on the invasive plants in Inner Mongolia. Journal of Inner Mongolia Normal University (Natural Science Edition) 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)), 36, 480-483. (in Chinese with English abstract) |

| [30] | Wang FG (王发国), Xing FW (邢福武), Ye HG (叶华谷), Chen XY (陈孝永), Tan GG (谭国光), Mai BL (麦保林) (2004). Preliminarily study on invasive alien species in Macau. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni (中山大学学报 (自然科学版)), 43(Suppl.), 102-110. (in Chinese with English abstract) |

| [31] | Wang JH (王季槐), Christensen S, Hansen PK, Qi GZ (戚国正) (2004). The establishment of spatial models for weed seed dispersal. Guizhou Science (贵州科学), 22(2), 1-4. (in Chinese with English abstract) |

| [32] | Wang NX (王嫩仙) (2008). Simple study on plats of adventitious invasion in Hangzhou city. Forest Inventory and Planning (林业调查规划), 33, 620-624. (in Chinese with English abstract) |

| [33] | Wang Z (王忠), Dong SY (董仕勇), Luo YY (罗燕燕), Ouyang CJ (欧阳婵娟), Wang RJ (王瑞江) (2008). Invasive plants in Guangzhou, China. Journal of Tropical and Subtropical Botany (热带亚热带植物学报), 16, 29-38. (in Chinese with English abstract) |

| [34] | Weber E, Sun SG, Li B (2008). Invasive alien plants in China: diversity and ecological insights. Biological Invasions, 10, 1411-1429. |

| [35] | Wu SH, Wang HH (2005). Potential Asteraceae invaders in Taiwan: insights from the flora and herbarium records of casual and naturalized alien species. Taiwania, 50, 62-70. |

| [36] | Xie HY (谢红艳), Zuo JF (左家哺) (2007). A preliminary study of the current status of alien harmful plants in Hunan. Sciencepaper Online (中国科技论文在线). http://www.paper.edu.cn/index.php/default/releasepaper/dounpaper/2007-01-20. Cited: 15 Jan. 2009.(in Chinese with English abstract) |

| [37] | Xie YZ (谢云珍), Wang YB (王玉兵), Tan WF (谭伟福) (2007). Invasive plants in Guangxi Province. Journal of Tropical and Subtropical Botany (热带亚热带植物学报), 15, 160-167. (in Chinese with English abstract) |

| [38] | Xu CD (徐成东), Lu SG (陆树刚) (2006 ). The invasive plants in Yunnan. Guihaia (广西植物), 26, 227-234. (in Chinese with English abstract) |

| [39] | Xu HG (徐海根), Qiang S (强胜) (2004). Inventory of Invasive Alien Species in China (中国外来入侵物种编目). China Environmental Science Press, Beijing. (in Chinese) |

| [40] | Yi YJ (衣艳君), Li XS (李修善), Qiang S (强胜) (2005). Study on exotic weeds in Shandong Province. Territory & Natural Resources Study (国土与自然资源研究), (3), 87-89. (in Chinese with English abstract) |

| [41] | Zhou XG (周小刚), Chen QH (陈庆华), Zhang H (张辉), Zheng YS (郑勇生), Gao H (高菡), Deng XC (邓先才), Jiang XM (蒋晓明), Liu X (刘旭) (2008). Invasive alien weeds species in farm land and forest in Sichuan Province. Southwest China Journal of Agricultural Sciences (西南农业学报), 21, 852-858. (in Chinese with English abstract) |

| [42] | Zhou Y (周繇) (2003). A preliminary study on the invasive plants in Changbai Mountains. Journal of Capital Normal Universit (Natural Science Edition) 首都师范大学学报(自然科学版)), 24(4), 55-58. (in Chinese with English abstract) |

| [43] | Zhu CS (朱长山), Tian CY (田朝阳), Lü SF (吕书凡), Zhang YX (张云霞), Xu X (徐霞), He YX (和月霞), Shi SF (史素芳) (2007). Investigation on and statistical analysis of alien invasive plants in Henan Province. Journal of Henan Agricultural University (河南农业大学学报), 41, 183-187. (in Chinese with English abstract) |

| [44] | Zhu SX (朱世新), Qin HN (覃海宁), Chen YL (陈艺林) (2005). Alien species of Compositae in China. Guihaia (广西植物), 25, 69-76. (in Chinese with English abstract) |

| [1] | 陈雪纯, 刘虹, 朱少琦, 孙铭遥, 宇振荣, 王庆刚. 漓江流域不同弃耕年限下4种常见草本植物功能性状种内变化及其影响因素[J]. 植物生态学报, 2023, 47(4): 559-570. |

| [2] | 刘文, 刘坤, 张春辉, 杜国祯. 种子萌发的积温效应——以青藏高原东缘的12种 菊科植物为例[J]. 植物生态学报, 2011, 35(7): 751-758. |

| [3] | 翟树强, 李传荣, 许景伟, 刘立川, 张丹, 周振. 灵山湾国家森林公园刺槐林下垂序商陆种子雨时空动态[J]. 植物生态学报, 2010, 34(10): 1236-1242. |

| [4] | 刘伟, 朱丽, 桑卫国. 影响入侵种反枝苋分布的环境因子分析及可能分布区预测[J]. 植物生态学报, 2007, 31(5): 834-841. |

| [5] | 卢志军, 马克平. 地形因素对外来入侵种紫茎泽兰的影响[J]. 植物生态学报, 2004, 28(6): 761-767. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||

Copyright © 2022 版权所有 《植物生态学报》编辑部

地址: 北京香山南辛村20号, 邮编: 100093

Tel.: 010-62836134, 62836138; Fax: 010-82599431; E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn

备案号: 京ICP备16067583号-19